Résumé

Cet article propose une analyse approfondie du commerce international en Haïti dans le contexte de la mondialisation, en se focalisant sur la période de 1990 à 2019. Il met en avance les dynamiques historiques, les déséquilibres structurels et les conséquences des politiques économiques mises en œuvre au fil des décennies. En insistant sur la forte asymétrie entre importations massives et exportations limitées, l’étude démontre comment une gestion inadaptée et un manque de vision stratégique ont fait d’Haïti un acteur marginal du commerce mondial. Des recommandations précises sont formulées pour repenser l’intégration du pays dans l’économie internationale et favoriser une croissance inclusive.

Introduction

La mondialisation, définie comme le processus d’ouverture de l’économie nationale à un marché planétaire, s’est accentuée dès les années 1990 avec la chute des régimes communistes et la libéralisation des échanges. Si ce phénomène a permis à de nombreux pays émergents de dynamiser leur croissance économique, il a également renforcé la dépendance structurelle des économies les moins avancées à l’égard des puissances du Nord. Haïti représente un cas particulier, dans la mesure où il enregistre une ouverture massive aux importations, illustrée par le constat fréquent de navires repartant presque vides après déchargement tout en affichant une production locale insuffisante pour répondre à la demande nationale et aux exigences du commerce international. Ainsi, ce travail se propose d’identifier les mécanismes économiques et institutionnels qui, entre 1990 et 2019, ont façonné le commerce extérieur haïtien et d’en dégager les implications pour le développement socio-économique du pays.

1- Cadre Historique et Conceptuel de la Mondialisation

1.1- Genèse historique du phénomène

La mondialisation trouve ses origines dans plusieurs grandes périodes historiques. Dès 1492, les grandes découvertes et la circumnavigation amorcent les premiers échanges intercontinentaux, marquant l’entrée en contact des économies autrefois isolées. Au XIXᵉ siècle, la révolution industrielle par les innovations comme la machine à vapeur, le chemin de fer, et la navigation à vapeur modifie profondément les rapports au temps et à l’espace, facilitant des échanges plus rapides et fréquents. Enfin, l’effondrement de l’Union soviétique à la fin de la Guerre froide, couplé à l’émergence d’un capitalisme global sous l’impulsion de la libéralisation des échanges, concentre l’attention sur les dynamiques contemporaines de mondialisation. Ces transitions historiques, analysées par des chercheurs tels que Fukuyama dans sa célèbre théorie de la « Fin de l’Histoire », ont pavé la voie à un capitalisme universel qui se déploie par le biais d’institutions internationales et de chaînes de valeur mondiale.

1.2- Définition et dimensions multidimensionnelles

Scientifiquement, la mondialisation se définit comme un ensemble de processus qui englobent l’ouverture économique, la dérégulation des marchés financiers, la diffusion des technologies et la libéralisation politique. Il est important d’envisager ce phénomène sous plusieurs angles complémentaires :

-

Dimension économique : L’expansion rapide du commerce international post-Seconde Guerre mondiale, où le commerce mondial a été multiplié par 17 en cinquante ans, témoigne d’une intégration accrue des économies nationales dans une trame globale.

-

Dimension culturelle et sociologique : La mondialisation favorise la circulation des idées, des technologies et des pratiques culturelles, intensifiant la cohabitation de multiples identités et la transformation des comportements sociaux.

-

Dimension politique : Le rôle accru des organisations internationales – telles que l’Organisation mondiale du commerce (OMC), créée en 1995 – structure les rapports de force mondiaux et influence les politiques de libéralisation et de régulation.

2- Haïti dans la Mondialisation : Une Intégration Asymétrique du Commerce International

2.1- Diagnostic du déséquilibre commercial

Le constat de terrain en Haïti révèle une situation paradoxale. Malgré une position géographique stratégique et des accords commerciaux préférentiels avec de nombreux partenaires (États-Unis, Union européenne, CARICOM), le commerce extérieur haïtien se caractérise par :

-

Dépendance aux importations : La quasi-totalité des produits importés ne trouve pas de contrepartie en termes de produits exportés. Ce phénomène est visible avec des navires qui, après avoir déchargé leurs marchandises, repartent quasiment vides, illustrant ainsi un déséquilibre structurel majeur.

-

Déficit commercial chronique : En octobre 2019, le déficit commercial s’élevait à environ 139,31 millions de dollars, conséquences directes d’une production locale insuffisante et d’une politique d’importation non régulée.

-

Faible compétitivité internationale : Le rang mondial d’Haïti (149ème dans les exportations) témoigne d’une incapacité à développer des secteurs exportateurs capables de répondre à la demande internationale, malgré un potentiel inexploité dans des domaines comme le textile ou les huiles essentielles.

Les données économiques (commercialisation, PIB, structure des échanges) montrent que l’économie haïtienne reste fragile et vulnérable aux chocs extérieurs, augmente ainsi les inégalités internes.

2.2- Impact des politiques de libéralisation et de l’instabilité politique

Le contexte post-Duvalier, marqué par un passage brutal vers une économie libéralisée sous la pression d’institutions telles que le FMI et la Banque mondiale, a généré une série de conséquences néfastes :

-

Désorganisation économique : La libéralisation non accompagnée de mesures de protection pour les industries locales a entraîné un effondrement de secteurs traditionnels, notamment dans l’agriculture, provoquant une migration massive vers les centres urbains.

-

Instabilité politique : Des crises récurrentes, notamment avec six Premier ministres en moins de cinq ans sous la présidence de Jovenel Moïse, illustrent une gouvernance défaillante. Cette instabilité a eu pour effet de décourager l’investissement étranger et d’aggraver l’environnement des affaires.

-

Concentration des flux financiers : La forte dépendance aux importations et la tendance à laisser les marges de manœuvre aux multinationales contribuent à une captation des richesses par une minorité, au détriment du développement de la production nationale.

Ces éléments mettent en lumière un modèle de mondialisation qui, loin de favoriser un développement équilibré, renforce les asymétries entre les pays avancés et les économies vulnérables.

2.3- Marginalisation dans l’arène du commerce international

Les accords de préférences commerciaux, bien que théoriquement avantageux pour Haïti, ne se traduisent pas en bénéfices tangibles pour l’économie nationale en raison de plusieurs facteurs :

-

Faiblesses institutionnelles : La corruption et la mauvaise gestion administrative affectent la mise en œuvre effective des accords commerciaux. Par exemple, l’inexploitation des possibilités offertes par la CARICOM et les dispositifs comme HOPE/HELP, Mexique montre un manque d’engagement stratégique.

-

Insuffisance des infrastructures : L’absence d’investissements dans les infrastructures modernes (transport, énergie, technologies) limite la compétitivité des entreprises haïtiennes et les rend dépendantes des importations pour satisfaire la demande locale.

-

Politiques commerciales déséquilibrées : Le régime tarifaire pratiqué (allant de 0 % à 20 %, voire 90 % pour certains produits comme le pétrole) ne parvient pas à encourager la production nationale ni à protéger les industries locales des chocs internationaux.

Les mécanismes de négociation à l’échelle internationale semblent donc inadaptés pour un pays dont les vulnérabilités structurelles et institutionnelles réduisent sa capacité à s’insérer pleinement dans le commerce mondial.

3-Analyse des Défis et Enjeux

3.1- Obstacles institutionnels et économiques

L’analyse quantitative et qualitative des données disponibles met en lumière plusieurs obstacles critiques :

-

Instabilité politique et gouvernance : Des indices tels que le score de compétitivité (36,3 sur 100 en 2019 d’après le Forum économique mondial) révèlent une fragilité institutionnelle qui freine non seulement l’investissement mais aussi la mise en œuvre de politiques de développement cohérentes.

-

Corruption systémique : Des études indiquent que jusqu’à 60 % des recettes de l’État peuvent être détournées en raison de pratiques corruptives. Cette réalité mine la crédibilité des réformes et l’efficacité des politiques publiques.

-

Incapacité de production locale : Les indicateurs de production sectorielle montrent un déclin dans des secteurs clés, notamment l’agriculture et l’industrie, en raison d’un manque d’innovations technologiques et d’investissements en capital humain et infrastructurel.

-

Dépendance aux importations et déséquilibre commercial : Le déficit commercial structurel, couplé à une balance commerciale négative constante, conduit à une dépréciation de la monnaie nationale et à une inflation qui affecte le pouvoir d’achat des citoyens.

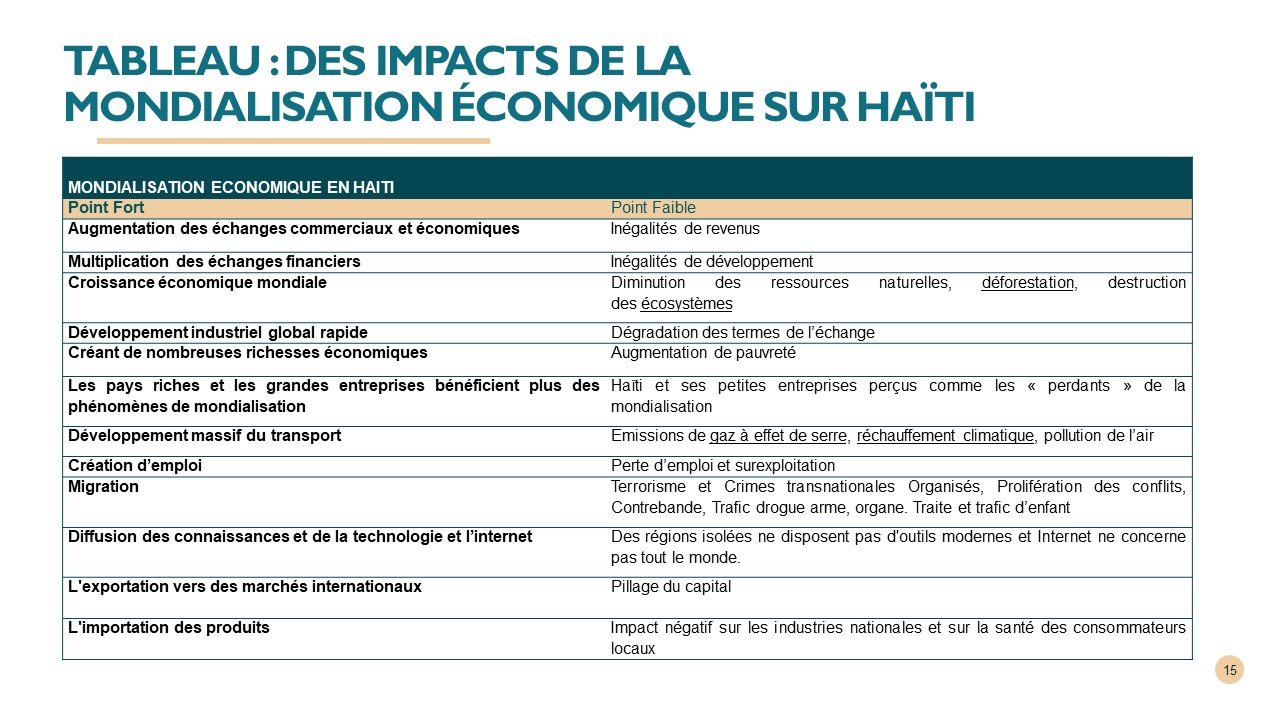

3.2- Implications socio-économiques et environnementales

La mondialisation d’Haïti a des conséquences multiples sur le plan socio-économique et environnemental. En plus de l’augmentation des inégalités de revenus, la dépendance aux produits importés perturbe les chaînes de valeur locales et affaiblit la résilience de l’économie nationale. Par ailleurs, la surexploitation des ressources et le manque de régulation conduisent à des conséquences environnementales négatives, telles que la déforestation et la destruction des écosystèmes, augmentant la vulnérabilité des populations locales aux aléas climatiques.

3.3- Enjeux de la compétitivité internationale

Sur le plan de la compétitivité, Haïti doit faire face à la concurrence féroce d’autres économies émergentes qui bénéficient elles aussi d’accords commerciaux préférentiels. La faible capacité d’innovation, l’insuffisance d’investissements en recherche et développement (R&D) et l’absence d’un cadre stratégique de développement industriel compromettent la possibilité de générer des emplois et de fidéliser des investissements directs étrangers (IDE). L’amélioration de ces paramètres est indispensable pour reconfigurer le modèle économique national et rompre avec le cycle de dépendance aux importations.

4- Pistes de Réformes et Perspectives d’Avenir

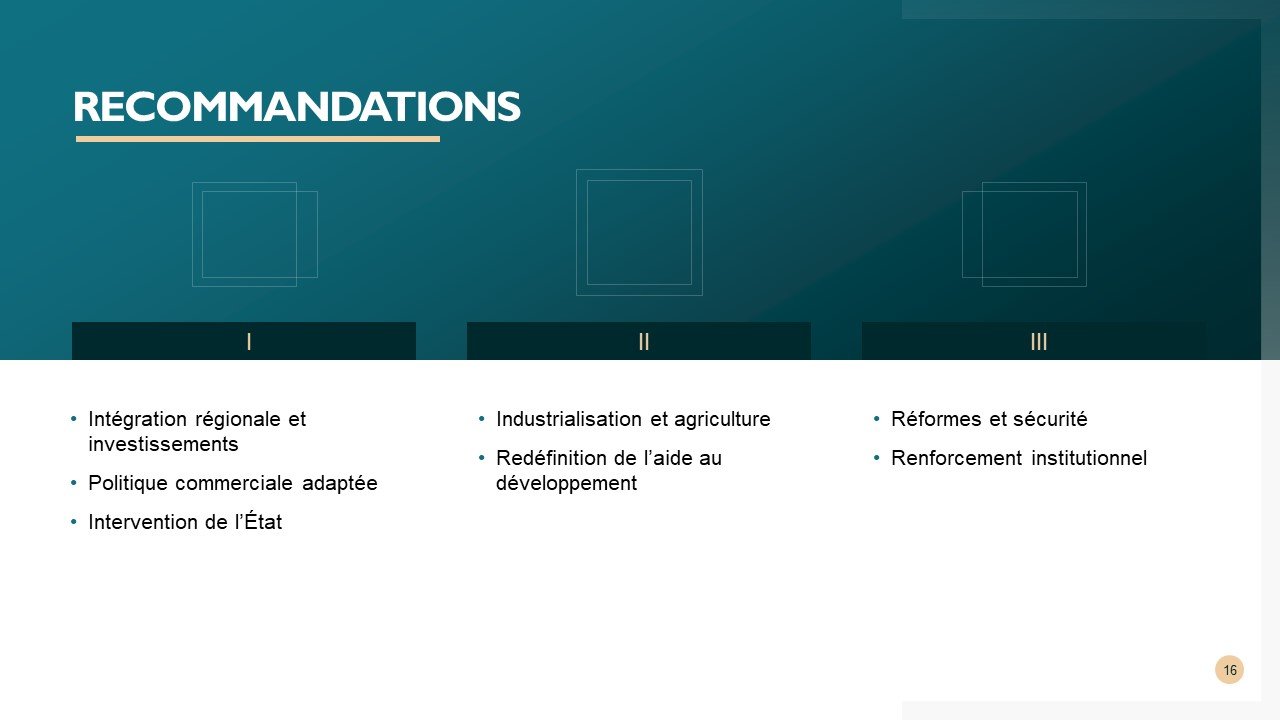

4.1- Recommandations en termes de gouvernance et de réformes institutionnelles

Pour inverser la tendance, plusieurs axes de réforme apparaissent indispensables :

-

Renforcement des capacités institutionnelles : La mise en place de mécanismes rigoureux de transparence, de contrôles internes et d’audits indépendants pour lutter contre la corruption doit constituer une priorité. La redéfinition du cadre légal et réglementaire s’inscrit dans une démarche de réorganisation de l’État en profondeur.

-

Stabilisation politique : Il est primordial d’instaurer des processus démocratiques stables, favorisant une transition politique ordonnée et une gouvernance partagée, afin de restaurer la confiance des investisseurs. La régularité des élections et l’adhésion aux normes internationales de gouvernance représentent des leviers essentiels pour sécuriser l’environnement macroéconomique.

4.2- Stratégies de développement économique inclusif

L’amélioration de la compétitivité passe par une série d’investissements stratégiques dans les infrastructures et la technologie :

-

Modernisation des infrastructures : Investir dans le développement des réseaux de transport, d’énergie et de communication est crucial pour relier efficacement les zones de production aux marchés internationaux.

-

Soutien à la production locale : La mise en place de politiques industrielles visant à moderniser l’agriculture, revitaliser le secteur textile et développer l’industrie agroalimentaire peut créer une chaîne de valeur ajoutée et réduire la dépendance aux importations.

-

Promotion de l’innovation et de la R&D : L’encouragement des partenariats entre universités, centres de recherche et entreprises permettrait de stimuler l’innovation locale et de renforcer la compétitivité des produits haïtiens sur le plan international.

4.3- Exploitation stratégique des accords commerciaux

Haïti doit repenser sa stratégie de négociation pour transformer les accords commerciaux existants en outils de développement économique :

-

Renégociation des accords bilatéraux et régionaux : La révision des traités existants, avec un accent sur la protection des industries naissantes et la promotion des exportations locales, est une démarche stratégique indispensable.

-

Optimisation de la coopération régionale : La mise en réseau avec des partenaires de la CARICOM et d’autres économies similaires permettrait de mutualiser les efforts pour mieux négocier au niveau international et créer des synergies régionales.

-

Développement de clusters industriels : La création de pôles économiques spécialisés favoriserait la concentration des compétences et des ressources, contribuant ainsi à une meilleure intégration dans les chaînes de valeur mondiale.

Conclusion

L’analyse du commerce international en Haïti entre 1990 et 2019 révèle que la mondialisation ne constitue pas, en soi, une solution miracle pour le développement économique. Au contraire, dans le cas haïtien, l’intégration massive aux flux mondiaux s’accompagne d’un déséquilibre structurel profond, d’une dépendance excessive aux importations et d’une incapacité à exploiter les accords commerciaux de manière effective. La fragilité institutionnelle, l’instabilité politique et la corruption sont autant de freins qui empêchent Haïti de transformer la mondialisation en une opportunité de développement inclusif. Pour remédier à ces défis, il est impératif d’adopter une approche pluridisciplinaire reposant sur des réformes institutionnelles ambitieuses, des investissements stratégiques dans les infrastructures et la technologie, ainsi que sur une exploitation repensée des accords commerciaux. Seule une stratégie coordonnée, ancrée dans des principes de bonne gouvernance et de justice sociale, pourra permettre à Haïti de sortir de la spirale de la dépendance économique et d’initier une transformation structurelle durable, favorable à une croissance réelle et équitable.

Références

-

Badie, B., & Vidal, D. (2016). Un monde d’inégalités. La Découverte, Paris.

-

Banque mondiale. (2002). Mondialisation, développement et pauvreté : Bâtir une économie mondiale intégrée. ESKa, Washington.

-

Le Cacheux, J. (2016). Au cœur de la mondialisation libérale : Décryptages, État du monde.

-

Fonds monétaire international. (2001). Finances et développement : La Mondialisation et l’Afrique face au défi de la mondialisation.

-

Harrison, A. (2006, 25 janvier). La mondialisation profite-t-elle aux pauvres ? Université de Berkeley.