Depuis sa création en 1945, l’Organisation des Nations Unies (ONU) incarne la volonté collective de prévenir les conflits, de promouvoir les droits humains, et de soutenir un développement équitable entre les peuples. Conçue sur les cendres de la Seconde Guerre mondiale, l’ONU est le fruit d’une prise de conscience internationale : la paix et la prospérité ne peuvent être garanties sans une structure de gouvernance multilatérale inclusive. Toutefois, les limites systémiques et les blocages géopolitiques continuent de susciter des interrogations sur son efficacité et sa légitimité. L’ONU est née lors de la conférence de San Francisco en juin 1945, avec pour fondement la Charte des Nations Unies, instrument juridico-politique qui définit ses objectifs, ses principes et ses organes. Elle succède à la Société des Nations (SDN), organisation dont l’échec réside dans l’absence de mécanismes contraignants et dans la non-participation de grandes puissances comme les États-Unis. À sa fondation, l’ONU comptait 51 États membres. Aujourd’hui, elle regroupe 193 États, ce qui en fait l’organisation la plus universelle de l’histoire contemporaine. Des entités comme le Vatican ou la Palestine bénéficient d’un statut d’observateur permanent, ce qui leur permet de participer activement aux travaux sans droit de vote. Taïwan, bien qu’exclu en 1971 au profit de la République Populaire de Chine, demeure un acteur important du multilatéralisme par sa coopération technique avec des agences spécialisées.

Les finalités importantes : entre idéal et réalité

La Charte des Nations Unies établit cinq grandes missions qui structurent son action : Maintenir la paix et la sécurité internationales : L’ONU intervient pour prévenir ou résoudre les conflits armés via la diplomatie, la médiation, et en dernier recours, le déploiement de forces de maintien de la paix. Protéger les droits de l’Homme : Par le biais du Conseil des droits de l’homme, du Haut-Commissariat aux droits de l’homme et des conventions internationales (comme la CEDH, la Convention contre la torture), l’ONU fixe les normes universelles, bien que leur application reste inégale. Favoriser le développement durable : Avec les Objectifs de développement durable (ODD) à l’horizon 2030, l’ONU a repositionné son agenda pour articuler croissance économique, inclusion sociale et durabilité environnementale. Soutenir l’autodétermination des peuples : Héritée de la décolonisation, cette finalité se poursuit aujourd’hui à travers le soutien aux peuples autochtones et aux territoires non autonomes. Encourager la coopération internationale : L’ONU favorise les échanges scientifiques, éducatifs, humanitaires et économiques, notamment via des agences spécialisées comme l’UNESCO, l’OMS, ou la FAO.

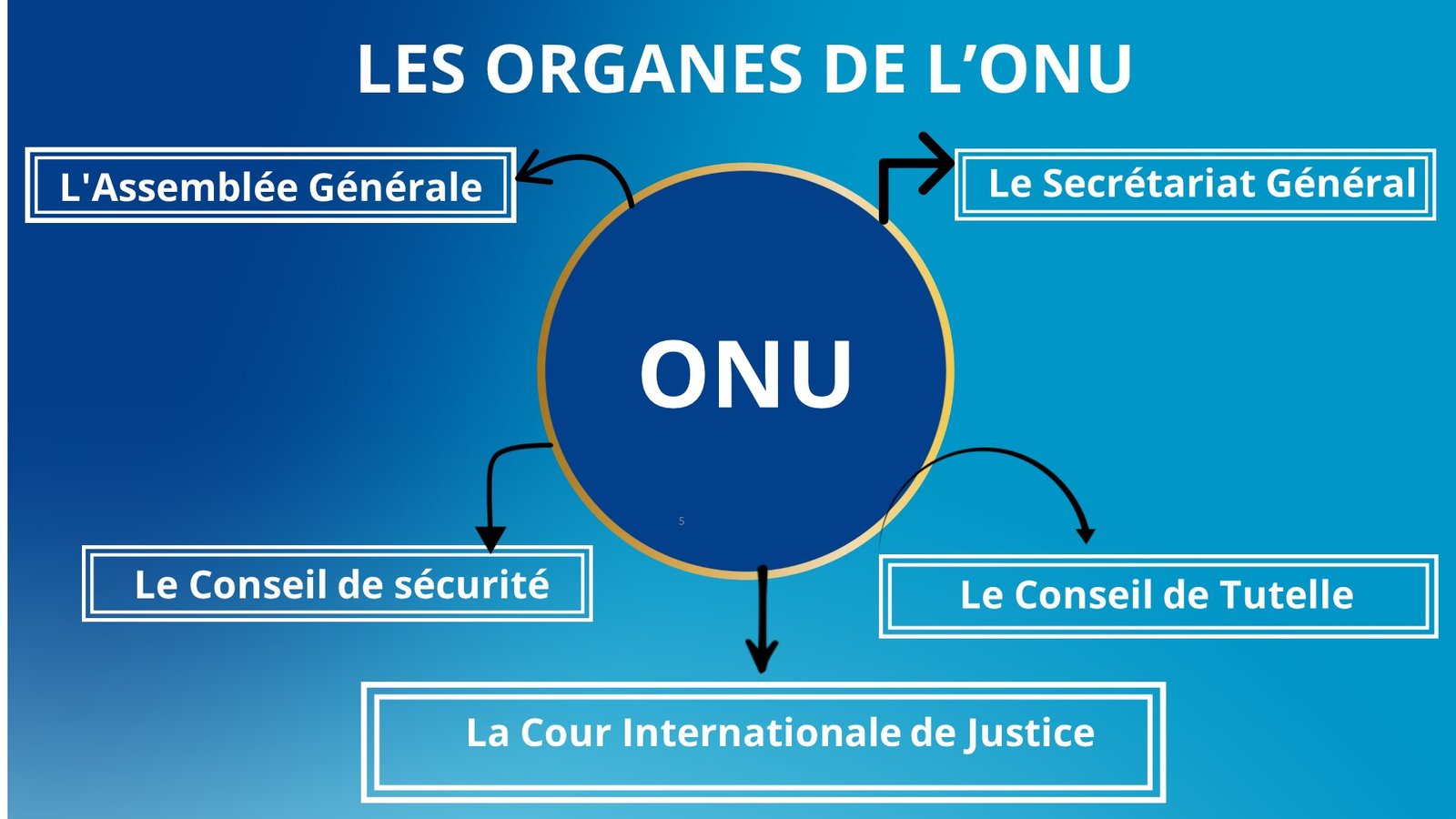

Les organes principaux

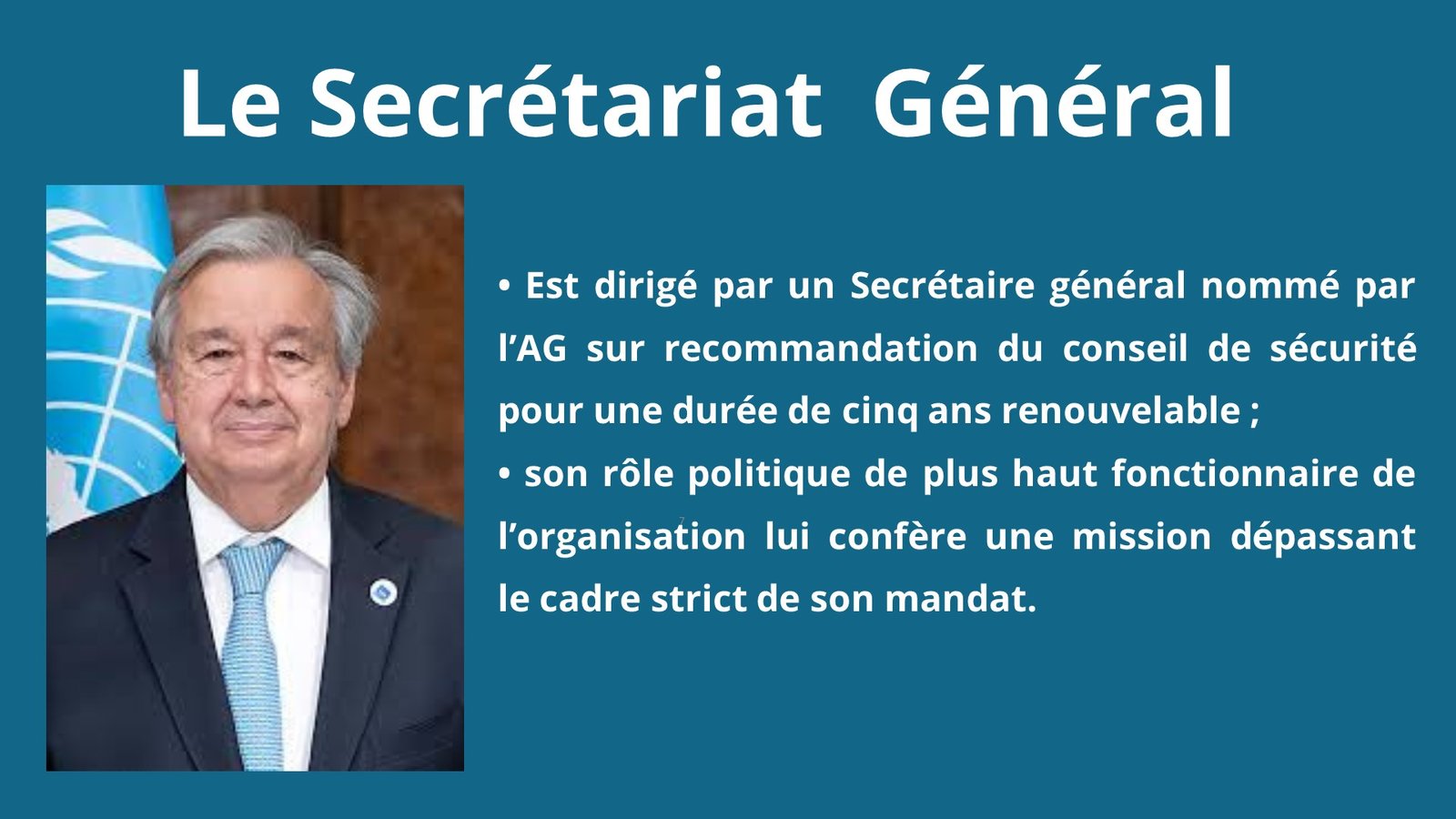

L’Assemblée Générale: Forum délibératif central, elle réunit tous les États membres avec un principe d’égalité souveraine (1 État = 1 voix). Bien que ses résolutions soient non contraignantes, elles ont une portée normative et symbolique puissante. Les votes reflètent souvent les équilibres géopolitiques du moment, notamment entre le « Sud global » et les puissances occidentales. Le Conseil de Sécurité: Organe exécutif doté du pouvoir de décision contraignant, il est composé de 15 membres, dont 5 permanents avec droit de veto. Cette structure reflète l’ordre mondial de 1945, mais est aujourd’hui critiquée pour son manque de représentativité, notamment de l’Afrique, de l’Amérique latine et du monde musulman. Le veto, utilisé de manière stratégique par les grandes puissances, bloque souvent l’action en cas de crises humanitaires graves (ex. : Syrie, Gaza, Ukraine). Le Secrétariat Général: Organe administratif et diplomatique, il est dirigé par le Secrétaire général, considéré comme le « diplomate en chef » de la planète. Son rôle va au-delà de la gestion bureaucratique : il incarne une autorité morale dans la diplomatie préventive et l’alerte précoce face aux crises. La Cour Internationale de Justice (CIJ): Basée à La Haye, elle règle les différends entre États selon le droit international. Bien que ses décisions soient juridiquement contraignantes, leur exécution dépend de la volonté des États, révélant une tension entre droit et souveraineté. Le Conseil de Tutelle: Désactivé depuis 1994 après l’indépendance du dernier territoire sous tutelle (les Palaos), il témoigne de l’histoire coloniale de l’ONU. ECOSOC, le conseil économique et social. (Partie 1 de la conférence: https://youtu.be/35P_cMWabF0?si=TZVdjbp4c3xCrYpM )

Les opérations de maintien de la paix : force d’action et vulnérabilités

Les Casques bleus symbolisent l’action concrète de l’ONU sur le terrain. Plus de 97 000 militaires et policiers, issus de plus de 110 pays, sont déployés pour : Observer les cessez-le-feu; Protéger les civils; Désarmer les combattants; Soutenir les processus électoraux; Former les armées locales. Cependant, ces missions font face à plusieurs critiques : Leur efficacité varie selon la clarté du mandat et la volonté politique des membres du Conseil de sécurité; Leur financement est souvent incertain ou insuffisant; Certains scandales (abus sexuels, inefficacité dans les génocides comme au Rwanda ou en Bosnie) ont terni leur crédibilité. L’ONU évolue dans un environnement international profondément fragmenté. Elle est aujourd’hui confrontée à plusieurs défis majeurs : Un système bloqué par le veto : la réforme du Conseil de sécurité est réclamée depuis des décennies sans consensus. Le financement : de nombreuses agences sont dépendantes de contributions volontaires, exposées aux aléas politiques. L’érosion du multilatéralisme : le retour du nationalisme, les conflits prolongés et la méfiance croissante envers les institutions globales affaiblissent l’efficacité onusienne. Les nouveaux risques globaux : cybermenaces, intelligence artificielle, migrations climatiques, prolifération nucléaire… Autant de dossiers exigeant une coordination mondiale. (Partie 2 de la conférence: https://youtu.be/qQQ79fsVqYM?si=p3SxYmSZq-GPXOCz)

L’ONU n’est ni omnipotente ni parfaite. Mais elle reste, malgré ses limites, le seul forum universel légitime permettant aux États de dialoguer, de coopérer et parfois d’agir ensemble. Réformer son système, renforcer ses moyens d’action et renouveler sa légitimité auprès des peuples sont autant de priorités pour que cette organisation puisse continuer à jouer son rôle de boussole morale et politique dans un monde de plus en plus polarisé.

Annexe: Système de l’ONU

Atelier préparatif 6eme edition de la simulation du conseil de sécurité de l’ONU en Haiti.

Dr. Ricardo Augustin et Marcken Love Gloire Gens Guerrier

🏆💯